Trois temps, deux mouvements

Jordy Grosborne

Il est huit heures, je crois et je reste couché. Rien ne m’oblige plus à me lever. Enfin, je dis qu’il est huit heures, mais dire qu’il devrait être huit heures serait plus juste. Huit heures du matin même, pour autant que cela ait encore de l’importance. Le temps est si subjectif et ne concerne souvent que ceux qui craignent de le perdre, pour qui il est compté ou qui ne savent comment le faire passer. Mais pour ceux qui vivent à leur rythme, bien souvent, cela n’a que peu d’importance.

Je fais un premier mouvement et me retourne dans le lit glacé. Immédiatement je le regrette. Le froid s’empare de chacun des pores de ma peau pour aller réfrigérer mes terminaisons nerveuses. Je serre les dents, tente de me détendre pour laisser passer l’immense frisson, mais je sens bien que l’emprise s'accomplie. Le sculpteur a presque terminé son œuvre.

Dehors le monde est toujours là. Bien sûr, le monde connu, celui d’avant le 21 décembre 2012, n’est plus. Ce monde où tout n’était que mouvement perpétuel et chaleur, que recherche d’énergie pour avancer, mais jamais pour prendre le temps à bras le corps et le forcer à regarder derrière lui, devant lui et sur quoi il marchait. Un monde qui se conjuguait au temps passé, présent, futur, mais toujours imparfait, quelque soit le mode. Un monde fait de cadrans et de carcans, car quand il fallait s’arrêter, regarder l’autre, ou s'observer soi, on ne pouvait prendre le temps. A quoi donc nous servait-il alors de le maitriser à nos poignets et sur nos téléphones ?

Ce monde fait place désormais à celui du froid, du gel et de la blancheur. Immobile et glacé, certes, mais il existe quand même toujours. Il est physiquement palpable. Au point même d’en être ciselé. Je me demande si dans quelques siècles des êtres vivants viendront visiter nos maisons protégées dans la glace, nos corps bleuis mais dans un état de conservation sans nul autre pareil, avec pour chacun d'entre nous une expression du visage éternelle. Je me souviens de mon émoi devant les cendres de Pompéi. Je me souviens de ce sentiment confus à la contemplation des visages de ces statues qui n’en étaient pas. Je me souviens m’être demandé si ces yeux pouvaient me voir. Je me souviens car je n’ai plus que ça à faire.

Il est dix heures, je crois, mais je m’en fiche car le temps a disparu, terminé. Il est finit. L’impensable est arrivé. Ce qui semblait par dessus tout indestructible, incontournable, aller de soi, qui devait être infini, a cessé. Le temps n’avance plus. Et pourtant je suis toujours là. Et je vis encore. Et sans doute d’autres sont-ils toujours là eux aussi, blottis, recroquevillés dans des lieux éternels pour conserver chaque particule de chaleur en leur sein.

Peut-être devrais-je retourner dehors, partir à la recherche des autres futurs blocs de glace ? Nous pourrions nous serrer les uns contre les autres… Trouver de nouvelles choses à brûler ? Mais depuis sans doute quelques semaines, je renonce. Je sais déjà que dehors tout n’est que blancheur à perte de vue, une blancheur de neige et de glace. Une mort blanche qui a fait cesser toute circulation. Voilà ce qu’était finalement la fin du monde : la fin du mouvement. Mouvement des voitures dans les artères urbaines, du sang dans les artères des gens, de la sève dans les branches des arbres, de l’eau dans les rivières et les fleuves, des aiguilles sur les cadrans des horloges. Arrêtez tout, le temps est passé, désormais, il ne passe plus. Il ne fallait pas le perdre. Nous voulions être éternels, nous le sommes devenus. Le temps n’est plus, l’éternité est là.

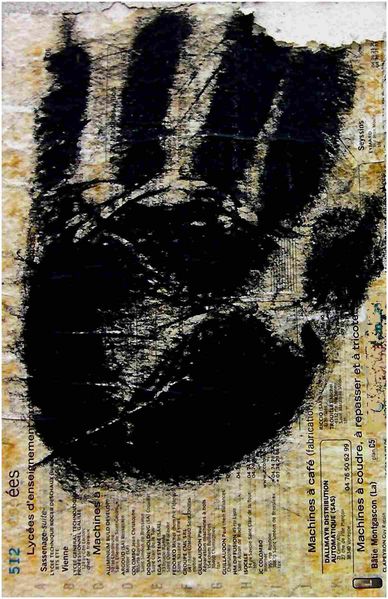

Je pense à mes traces de pas au dehors, quand mon esprit pouvait encore faire mouvoir mon corps. Sans doute sont-elles toujours là elles aussi, figées à jamais. Reliefs d'une civilisation dont les circonvolutions dans la neige du temps passé ressemble à des siècles d'humanité. Traces éternelles d’un espoir fou quand les pas étaient grands et filaient en courant vers l’horizon à la recherche du temps perdu. Traces contrites, hésitantes, lorsqu’elles en revenaient, petitement, se retournant sans cesse pour voir si derrière soi le monde ne venait pas me voir. Traces énervées, trépignant sur place de manière désordonnée. Traces furieuseset impuissantesdes grands coups de pieds donnés à la neige. Traces de folies, tournant et retournant sans cesse autour de la maison, creusant le sillon dans lequel le désespoir allait germer pour laisser ensuite fleurir le renoncement. Derniers vestiges d’une humanité qui glaçait le sang à beaucoup, et qui se glace à son tour.

Je me souviens de ces images d’un certain chef Italien bedonnant,bétonnant les allées de Pompéi pour ne pas salir ses chaussures, je me souviens de l’ignorance brisant à la force des masses les bouddhas, je me souviens des incultes armés saccageant le berceau de l’humanité, je me souviens de la colère aveugle mettant à bas l’histoire conservé au cœur de la perle du désert. Que feront de moi les civilisations futures ?

Je ne me souviens pas de ce que nous avons construit ces derniers temps.

Il serait midi, sans doute, mais je sens avoir fait mon temps et je me laisse saisir par la froide éternité. Le sculpteur achève son œuvre, mais je reste libre de l’expression que je veux lui donner. Dans un deuxième mouvement, lent, mes dents se découvrent et j’offre mon plus beau sourire à la prochaine humanité. Parce que sourire est l'apanage de l'Homme. Parce qu'il faut bien rire… de temps en temps. Et parce que nous aurions dû prendre le temps de penser à tout cela avant que ne cesse le mouvement, dans le silence d'une partition qu'on referme.

commenter cet article …